近日,动物科学学院田铃团队在环境科学与生态学知名期刊《Waste Management》(2023年影响因子7.1)上在线发表了题为“Gut microbial communities and transcriptional profiles of black soldier fly (Hermetia illucens) larvae fed on fermented sericulture waste”的研究论文,在《Journal of Insects as Food and Feed》(2023年影响因子4.7)期刊上,发表题为“Proteomic and transcriptomic analysis of cold- and heat-tolerant black soldier fly (Hermetia illucens) larvae”和“Selective breeding of heat-tolerant black soldier fly (Hermetia illucens) larvae: Gut microbial shifts and transcriptional patterns”的两篇研究论文。上述工作是团队继2024年在《Waste Management》期刊上发表的关于黑水虻种质资源收集及选育工作后的最新进展。

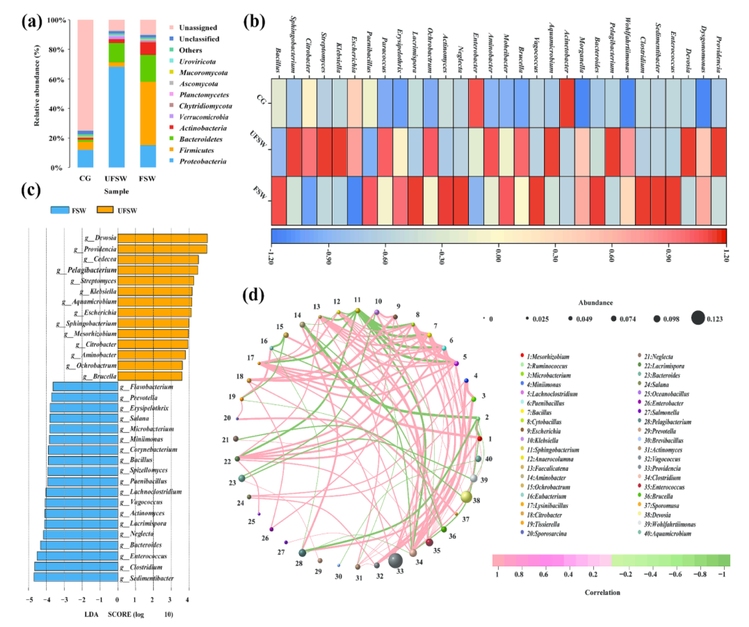

在全球面临有机废弃物处理压力的大背景下,蚕桑废弃物的资源化成为产业发展的难题,传统弃置处理的方式弊端较多。黑水虻幼虫(BSFL)能够高效生物转化有机废弃物,其发展潜力备受关注。研究团队运用微生物发酵技术,对蚕桑废弃物进行发酵前处理,并以此饲养黑水虻幼虫。与未发酵组相比,在特定发酵组中幼虫半数预蛹时体重显著提高,发育时间缩短4天,存活率提高18%,废弃物的生物转化率得到提升。深入探究肠道微生物群落发现,Sedimentibacter、Clostridium、Enterococcus等有益共生菌属丰度显著增加,而Providencia、Klebsiella等有害菌属则明显减少。转录组分析表明,发酵组后黑水虻肠道中大量上调基因与氨基酸、碳水化合物、碳代谢及Toll和Imd信号通路等紧密关联,表明微生物发酵可有效调控黑水虻基因表达,增强其代谢与免疫能力,实现对有机废弃物的高效利用与营养吸收。这些结果为有机废弃物可持续管理开辟新方向,有望推动生态农业的健康发展,实现废弃物的资源化利用。以上成果论文第一作者为Fareed Uddin Memon博士后,田铃教授为论文通讯作者。

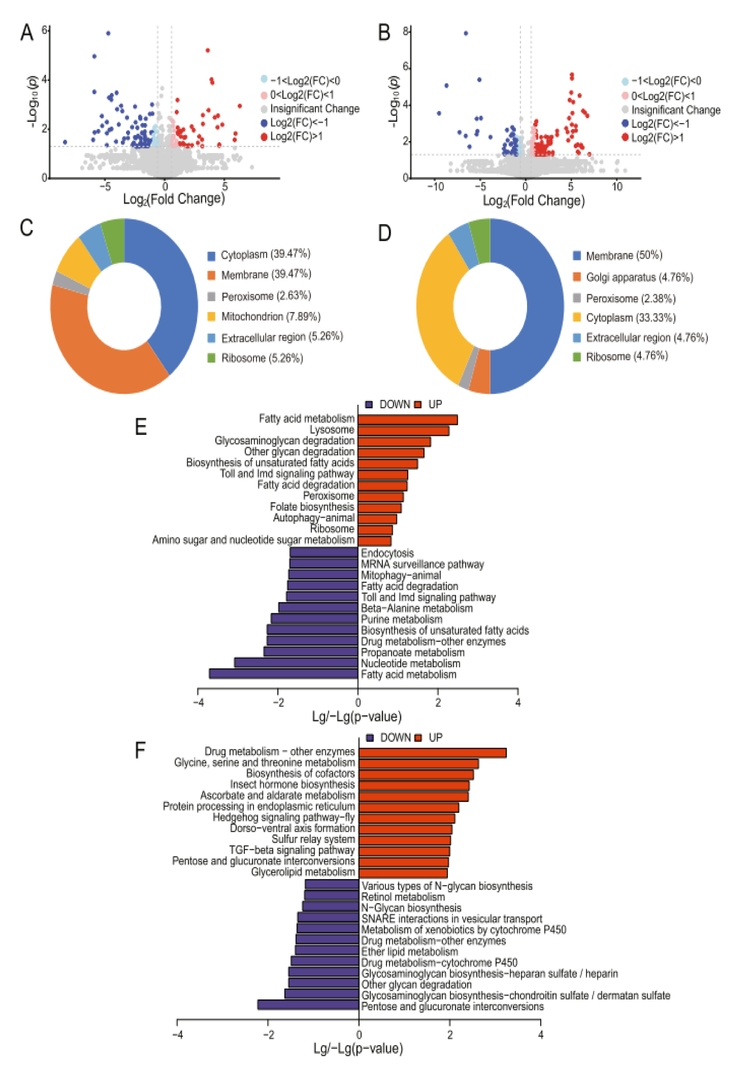

此前,团队已收集、建立了黑水虻种质资源库。以优势株(生物源株)在16℃和40℃下进行连续11代的高/低温选育,获得了相较于对照组更耐低温或高温的品系,其幼虫体重和干物质转化率显著提高。团队进一步利用RNA-seq、全长转录组测序和蛋白组测序对上述耐高/低温黑水虻差异表达基因和蛋白进行深入分析,并探讨了选育后的黑水虻耐高、低温的分子基础。以上成果论文第一作者为冯兴暴博士后,田铃教授和胡文锋副教授为论文通讯作者。

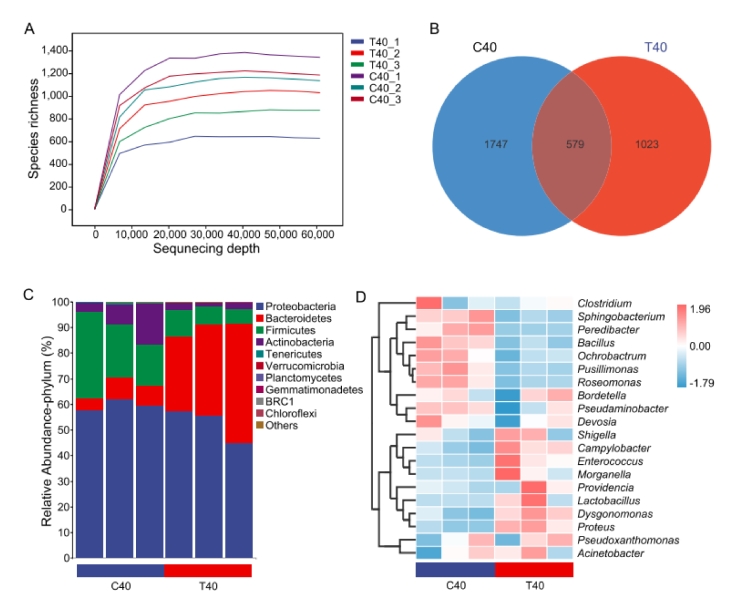

研究团队还采取了40℃高温选育九代后的幼虫肠道进行16S测序,筛选到了耐热品系黑水虻肠道的优势菌群。此外,RNA-seq结果显示,在热应激情况下40℃高温选育组差异表达上调的基因主要参与Spliceosome、Toll and Imd signaling和FoxO signaling等信号通路。这些工作为今后开发利用适应不同逆境的黑水虻种群提供了方法,揭示了黑水虻利用微生物菌群和差异基因应对热胁迫的生物学基础,同时也为黑水虻的抗逆分子育种提供了依据与参考。以上成果论文第一作者为冯兴暴博士后,田铃教授、徐汉虹教授和胡文锋副教授为论文通讯作者。

以上论文得到华南农业大学食品学院胡文峰副教授团队、植物保护学院徐汉虹教授团队、生物源生物技术(深圳)股份有限公司以及意大利因苏布里亚大学等的帮助与支持。研究得到了深圳市科创委技术攻关项目(JSGG20201102173800002)、广东省自然科学基金(2022A1515010498)、广西现代文化丝绸协同创新中心专项项目(2023GXCSSC13)和广西生态栽培与应用智能技术重点实验室专项项目(2024GXKLSEAIT02)等项目的资助。

相关论文链接:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X2500011X

https://doi.org/10.1163/23524588-00001215

https://doi.org/10.1163/23524588-00001439

文图/动物科学学院