近日,农学院、未来作物精准育种基础研究卓越中心、岭南现代农业科学与技术广东省实验室和亚热带农业生物资源保护与利用国家重点实验室刘耀光院士和祝钦泷研究员团队在国际知名期刊The Crop Journal(中科院一区,农学TOP期刊)在线发表了题为“Synthetic metabolic engineering of functional crops: boosting nutrition and human health”的最新综述。该论文深入探讨了如何运用前沿的植物合成生物学与合成代谢工程技术,将普通农作物升级为营养强化的“功能性作物”。文章旨在为全球日益加剧的营养不良和慢性病挑战提供创新解决方案。这篇综述不仅全面总结了该领域的关键技术和成功案例,更重要的是,它为未来“超级营养作物”的研发指明了方向,描绘了一幅通过智能设计与生物制造来保障未来粮食安全和人类健康的宏伟蓝图。

1. 直面全球营养挑战:重塑未来作物迫在眉睫

当前,全球正面临“隐性饥饿”与“营养过剩”并存的双重负担。一方面,许多发展中地区饱受维生素A、铁、锌等微量营养素缺乏的困扰,严重影响妇女和儿童健康。另一方面,发达国家和新兴经济体因不健康饮食导致的肥胖、糖尿病、高血压等慢性病发病率居高不下。

水稻、小麦、玉米等主粮作物虽能提供热量,但在关键维生素、矿物质和有益脂肪酸等方面存在天然不足。传统的杂交育种方法周期长、效率低,且难以突破物种间的遗传限制,已无法满足人类对全面均衡营养的迫切需求。因此,一套能够精准高效提升作物营养价值的新技术体系,从源头解决全球营养失衡问题,显得尤为紧迫。

2. 系统解析前沿技术:构建植物“营养工厂”的路径

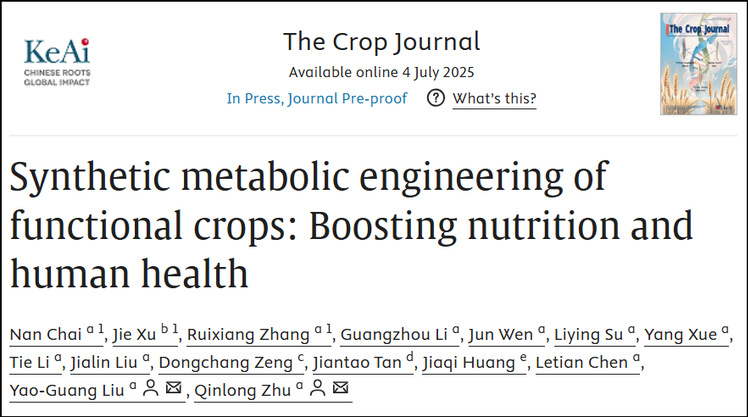

该综述系统梳理了将作物打造成“营养工厂”所需的核心技术与策略。文章重点关注与人类健康密切相关的几大类关键营养素——包括维生素(原维生素A、维生素C、维生素B9)、矿物质(铁、锌)、抗氧化物(花青素、类黄酮)和健康脂肪酸(多不饱和脂肪酸)。文章全面回顾了如何通过工程化手段在作物中富集这些物质,并强调实现这些复杂的营养改良目标,已不再是单一基因改良,而是依赖于多项尖端技术的协同发力(图1)。

图1 作物营养增强策略。该图展示了适宜作为不同合成底盘材料的作物器官,

以及合成生物学的“设计-构建-测试-学习”循环所使用的技术方法和实验过程。

综述清晰地呈现了当前最主要的“技术工具箱”:

(1)多基因“叠加”技术(Multigene Stacking): 针对复杂营养物质合成路径涉及多基因协同的特点,综述总结了如何利用高效载体系统将多个基因表达元件“组装”起来,在作物中重建或优化代谢通路,实现营养物质从无到有或从少到多的合成。

(2)精准基因“编辑”技术(CRISPR-based Gene Editing): CRISPR等基因编辑工具如同“手术刀”,可精确“敲除”竞争性代谢途径,或通过编辑调控元件“激活”内源关键基因表达,从而将代谢流导向目标营养物质的合成。

(3)高效酶“改造”技术(Enzyme Engineering): 针对代谢通路中关键酶的效能,综述阐述了如何通过定向进化或理性设计改造酶,提升其催化效率或改变底物偏好,以打破代谢瓶颈,大幅提高目标产物产量。

(4)人工智能“设计”技术(Artificial Intelligence): 文章特别强调了AI技术在未来植物代谢工程中的颠覆性潜力。通过整合分析多组学数据,AI能够预测代谢网络关键节点,模拟基因组合效果,从而在实验前“智能设计”出最优改造方案,极大加速研发进程。

这篇综述的重要意义在于,它首次将这些分散的技术整合到一个统一框架下,清晰揭示了它们如何协同作用,为全球科研人员提供了一份实用的“操作手册”和“技术白皮书”。

展望未来:迈向AI驱动的“智能设计育种”:除了总结现有技术,该综述更重要的是对未来的展望。文章指出,功能性作物的开发将进入模块化、智能化、精准化的新阶段。

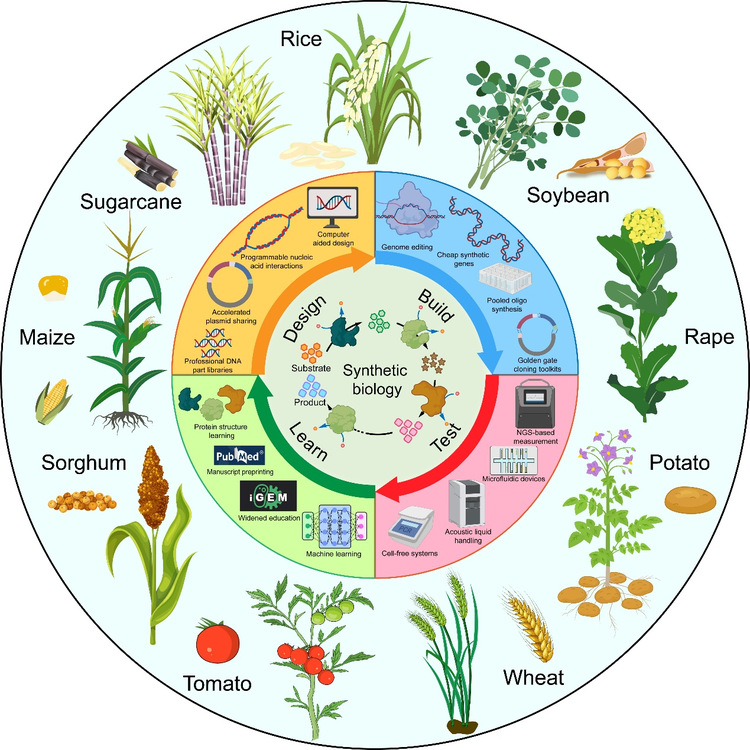

图2 功能营养作物的未来发展。该图展示了未来作物合成代谢增强工程的具体流程,从开始的设计阶段对于生物反应器的AI辅助设计和酶工程改造;

再到构建精细调控代谢流的载体并转化作物;最后通过分子农场种植、收获和提取相应的目标代谢物并形成产品。

进一步,作者提出了作物合成生物学的未来四大发展方向(图2):

(1)构建AI驱动的系统生物学设计平台: 实现对复杂代谢网络的智能预测与从头设计。

(2)融合精准基因编辑与酶工程: 实现对细胞内代谢流的精妙调控,甚至构建“人造细胞器”进行高效生产。

(3)突破物种限制的遗传转化技术: 将强大的合成生物学工具应用到更多具有重要经济价值的作物中。

(4)推行模块化合成代谢工程策略: 在同一种作物中实现多种营养素的“复合”协同提升,创造出真正的“超级营养作物”。

未来,在AI的辅助下,科学家将能够更高效、更可预测地“定制”出满足不同人群特定营养需求的作物,对未来全球粮食系统可持续绿色发展和人类健康具有重要的意义。

华南农业大学博士后柴楠,西南大学博士后徐捷和华南农业大学博士研究生张瑞祥为本论文的共同第一作者。祝钦泷教授与刘耀光院士为论文共同通讯作者。该研究得到了广西科技重大专项、国家生物育种科技重大专项、国家自然科学基金项目的资助。

相关论文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214514125001527

文图/农学院